頸痛主因為頸椎病,並常伴見腕臂無力及上肢麻痹等,影響不同年齡層人士。頸痛主要原因包括運動創傷、慢性勞損及退化等。

常見成因

- 姿勢不良:長期觀看手機,使用電腦,養成寒背姿勢,或俯臥等不良睡姿,易導致肌肉緊張,張力失衡。

- 拉傷或勞損:負重過重,或運動熱身不足,易拉傷頸肌,或缺少舒緩肩頸運動,肌肉肌筋長期拉緊易致勞損。

- 筋腱或關節退化:運動創傷處理不當,易招至反覆發炎,引起慢性炎症,加促筋腱或關節退化。

舒緩方法與護理

- 冷敷:若頸部出現紅、腫、熱,為局部急性炎症症狀,處理可患處外敷冰墊,每兩小時一次,每次冰敷十分鍾。

- 熱敷:頸痛已無明顯紅、腫,標誌進展已為亞急性或慢性期,痛處可外敷暖包,每天早晚各一次,每次熟熱十五分鍾。

- 適度活動:適度作頸正常生理動作,包括頭前仰、後伸、左右擰頸及左右側擺,但要注意動作幅度勿引起頸痛。

- 穴位按摩:可以在按摩肩井、天宗、後溪與合谷穴等,以拇指按穴輕柔打轉,力度以局部輕度痠麻脹重為宜。每穴按摩一分鐘,早晚各一次。

- 選擇合適枕頭:枕頭高度合適為宜,標準為使用後頭部勿過度前仰或後伸。枕頭質料面層柔軟,內裡要有足夠承托力。

常見相關症狀:

- 肩頸緊張,頸轉動困難

- 上臂、手臂疼痛,隨頸活動時加重

- 頭暈,視物糢糊

- 胸口作悶,胃腸不適

何時應就診

- 疼痛程度嚴重,休息後痛楚無明顯舒緩。

- 動作稍一不慎便引發劇痛,痛楚持續。

- 手軟無力;或步行時腳有踩棉花感。

- 伴嚴重頭暈,頸轉側便引發天旋地轉感。

延伸閱讀:

頸椎功能解剖簡介

頸椎須承受頭部不輕壓力,若一般成年人頭部淨重達4.5至5.0Kg,即頸椎承受人體總重量的8%。

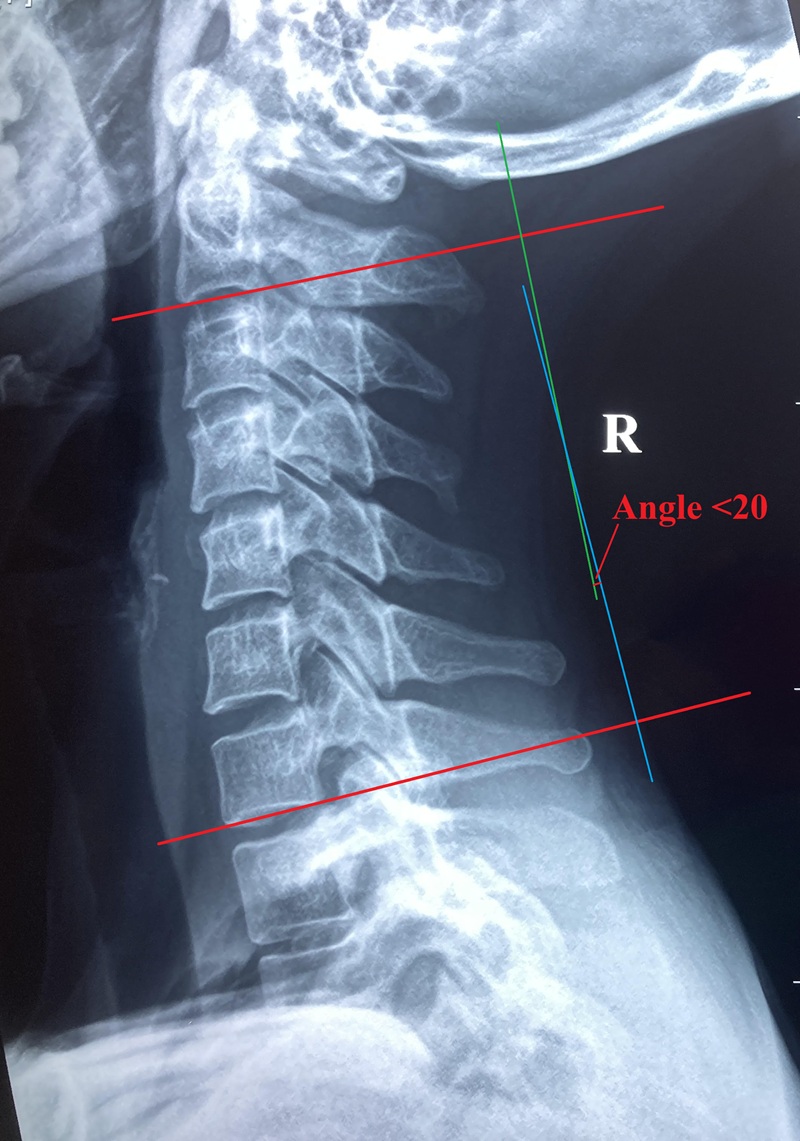

頸椎由七塊頸椎骨組成,範圍由髗底至背上端胸椎連接處:不典型頸椎(包括第一、二頸椎),典型頸椎(包括第三至七 頸椎),不同節段頸椎會共同參與頸運動,包括前屈後伸、左右傾斜及兩側旋轉的生理動作。頸椎骨有由上而下編排數目,例如頸一或簡稱C1;對於相連兩節頸椎標示,檢查報告會示 / 標記,例如C5/6 就代表頸椎骨第五及六之間處位置。明白數字標注會方便理解顯像報告所指位置。

一般相鄰頸椎間上下各有共五個連接處,包括椎體上下面透過椎間盤連接上或下層椎體;兩旁椎弓板的關節突與相鄰頸椎形成關節突關節;椎體後的鈎椎關節,負責穩固椎間盤位置。明白到椎間關節結構位置,會較易理解關節退化實質位置,及明白怎樣影響相鄰組織,例如病理壓迫到神經根或脊髓發病過程。

頸神經受壓,多發生於脊旁,壓迫神經根;或頸旁肌肉間縫隙處,壓向臂叢神經。頸椎共有八對左右頸神經根伸延出,每一神經根配以由上而下共8條神經根。神經根節數數目安排在該相應頸椎骨之上,例如頸六神經根自頸六椎骨以上,即C5/6間分出。若從西醫顯像報告讀知C5/6 椎間孔隙收窄,這提示第六條頸神經可能受壓。

至於肌肉方面,頸部肌肉亦大致可分為兩類,包括位置在脊椎的小肌肉,例如頸長肌、頭長肌及頭後大直肌等,這通常有大量體感感受器分怖其上,方便精確地感應頭頸位置,及能控制頸椎關節間相對微細幅度運動,加強頸椎穩定性;頸旁大肌肉如胸鎖乳突肌及上斜方肌等,肌肉收縮以活動頸部。明白頸肌肉動作,幫助定位患處,了解盡早肌肉訓練對保持良好姿勢及預防頸受傷重要性。

在功能方面,頸椎除支持頭部重量外,更負責協調頭部動作,配合頭部感官器官眼、耳、口、鼻感受環境變化及急機。致病原因如運動創傷或肌肉勞損都可以引起頸痛,寒背姿勢、工作壓力亦可促使頸痛發作。論病理發展,頸部肌肉、韌帶等軟組織傷患與頸椎關節疾患又可以互為因果引致痛症,嚴重者頸正常生理弧度拉直或反張。更甚者,長期頸痛往往伴隨抑郁等情緒病發作。

常見頸痛病因:

- 頸椎病

- 急性斜頸亦稱落枕

- 揮鞭式損傷

- 急性斜頸、落枕,或瞓捩頸

- 頸源性頭痛

- 纖維肌痛症

頸椎病

頸椎病為頸部最常見不適原因。頸椎病再細分為脊髓型、神經根型、頸型、交感神經型及混合型。各分型的頸椎病症狀並不相同。例如脊髓型頸椎病的成因是脊髓壓迫,症狀可見下肢神經麻痹、肌肉無力,或反射動作異常;神經根型頸椎病視乎受壓迫神經線節數而定,疼痛範圍可及肩胛、肩膀及上肢;頸型頸椎病肩頸可見肩頸痛及活動幅度減少,;交感神經型則涉及植物神經系統,可以影嚮內臟及部份分泌腺功能。頸椎病常見成因包括頸退化性關節炎、鉤椎關節功能紊亂、頸椎間盤突出等。

頸椎病的注要事項:

- 保持肩頸溫暖

- 改善坐姿,避免坐梳化

- 每小時做頸部運動,避免頸部肌肉繃緊

- 避免提舉重物,如非必要,也要雙手重量平均

- 不作"低頭族",避免長時間低頭讀書或工作

- 改善辦公桌設計,可參考人體工學設計

- 舒緩壓力,避免頸部肌肉收緊

急性斜頸亦稱落枕

或俗稱"瞓捩頸"。臨床可以急性單側性發作,入睡前表現正常,但睡醒後頸活動受限,頸作前傾及旋轉向一側。急性斜頸的原因包括急性頸肌腱勞損和急性頸椎關節周圍炎。一般症狀會於3至4天內自發痊癒,但若反覆發作,則預兆頸椎病的發生。

揮鞭式損傷

"揮鞭式損傷"或稱為"揮鞭樣損傷症候群"或"馬鞭式創傷",常見於交通意外中的車廂傷者。由於汽車急剎停及後隨車輛的再次碰撞,傷者的頸部經歷了先後兩個相反方向的非生理幅度的動作,引致較嚴重軟組織損傷及頸椎失穩。傷者若處理不當,後遺症會容易出現慢性頸痛。

頸源性頭痛

上頸椎病變可引致上頸椎神經根受壓或產生神經炎症,刺激枕大神經及枕小神經,導致後枕痛、頭側顳部或眉梭位置疼痛,甚或引發張力性頭痛。頸源性頭痛症狀包括頭後枕部牽拉感、頭皮刺痛,上頸椎有相應頸椎錯位或移位,X光張口位檢查亦可上頸椎表現旋轉、偏側或偏移等現象。(延伸閲讀頭痛篇章)

纖維肌痛症

纖維肌痛症(Fibromyalgia)是非關節性類風濕病的一種,症狀見慢性及瀰慢性疼痛。約百分之二的人口受到纖維肌痛症困擾。根據美國風濕病學院的診斷標準,患者在過往一星期內,於全身十九個觸痛點上有某程度的多點數痛點,並可見慢性疲勞、睡醒後神疲及不同程度的記憶認知障礙。

治療方法:

常見問題

Q1: 那些人較常患上頸痛? 任何年紀皆會嗎?

A1: 經常伏案工作,長年使用電腦,加上工作間設計缺乏考慮人體工學因素,加大頸痛的發作率。尤其智能電話及平板電腦的普及,頸部長期因低頭姿勢加劇受壓,促使不同類型頸椎病的發生。不單出現於中老年人,青少年或兒童亦有不同程度的頸痛個案。

A2: 絕大部的頸痛亦能因接受針灸、物理治療等而舒緩。但能否根治須視乎不同的頸椎病類型及成因,患者若按醫囑保持良好姿勢及運動,往往會有較佳的治療效果。

A5: 決定使用頸托與否應視乎疼痛的嚴重程度。假若痛程度不高,一般不建議使用;但若痛程度高,並有麻痹者,則應使用頸托。頸托使用時間越短越好,避免長期使用致頸部肌肉痿縮,這更容易演變慢性頸痛。

A7: 交通意外所致的頸痛並十分常見,但辦公室姿勢問題引致的頸痛遠比交通意外引起的痛症為多。一般而言,交通意外會造成頸部兩次性的創傷,即揮鞭式損傷(Whiplash Injury),頸椎繼後較常遇到失穩問題,所以治療較為一般痛症的療程長。

參考資料:

Berger, A. A., Liu, Y., Mosel, L., Champagne, K. A., Ruoff, M. T., Cornett, E. M., Kaye, A. D., Imani, F., Shakeri, A., Varrassi, G., Viswanath, O., & Urits, I. (2021). Efficacy of dry needling and acupuncture in the treatment of Neck Pain. Anesthesiology and Pain Medicine, 11(2). https://doi.org/10.5812/aapm.113627

Liu, S., Wang, Z., Su, Y., Qi, L., Yang, W., Fu, M., Jing, X., Wang, Y., & Ma, Q. (2021). A neuroanatomical basis for electroacupuncture to drive the vagal–adrenal axis. Nature, 598(7882), 641–645. https://doi.org/10.1038/s41586-021-04001-4

McAphee, D., Bagwell, M., & Falsone, S. (2022). Dry needling: A clinical commentary. International Journal of Sports Physical Therapy, 17(4). https://doi.org/10.26603/001c.35693

Ogoke, B. (2000). The management of the Atlanto-occipital and Atlanto-axial joint pain. Pain Physician, 3;3(7;3), 289–293. https://doi.org/10.36076/ppj.2000/3/289

Rhee, J. M., Shamji, M. F., Erwin, W. M., Bransford, R. J., Yoon, S. T., Smith, J. S., Kim, H. J., Ely, C. G., Dettori, J. R., Patel, A. A., & Kalsi-Ryan, S. (2013). Nonoperative management of cervical myelopathy. Spine, 38. https://doi.org/10.1097/brs.0b013e3182a7f41d

Vickers, A. J., Vertosick, E. A., Lewith, G., MacPherson, H., Foster, N. E., Sherman, K. J., Irnich, D., Witt, C. M., & Linde, K. (2018). Acupuncture for chronic pain: Update of an individual patient data meta-analysis. The Journal of Pain, 19(5), 455–474.